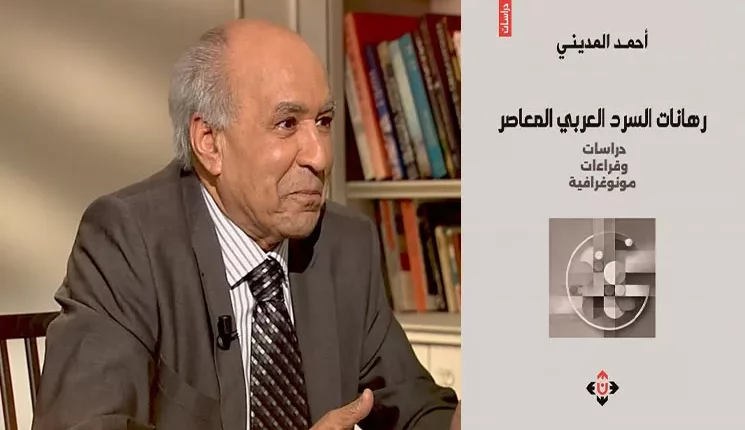

أحمد المديني يعاين رهانات السَّرد العربيِّ المعاصر

في كتابه «رهاناتُ السَّردِ العربيِّ المُعاصر: دراسات وقراءات مونوغرافية» يتابع الناقد والباحث أحمد المديني ما بدأه في آخر كتاب نقدي له «في حداثة الرواية العربية – قراءة الذائقة»، والذي قبله، أيضًا: «السرد والأهواء، من النظرية إلى النص»، بمعنى خطّ مواصلة قراءة نصوص روائيةٍ عربيةٍ مميّزةٍ باندراجها في الخط العام لتطور وتجديد السّرد التخييلي.

ويتضمن الكتاب الصادر عن «الآن ناشرون وموزعون»، الأردن (2025)، طيفاً واسعاً من الموضوعات التي ركزت على الرواية العربية التي رأى الباحث أنه يمكنها أن توازي وتساوق في تعبيراتها ما بلغته الكتابة السردية في آداب العالم، وتتميز بفرادتها وخصوصيتها المحلية لغةً، وأسلوبًا، ومهاراتِ بناء، وغنى عوالمَ، وشخصياتٍ تنتمي إلى العالم وتستشرف الغد.

قُسّم الكتاب لحقلين؛ الدراسات وقراءات في متون سردية. وفي حقل الدراسات تناول الباحث «مفاهيم مُلتبسة ومعضلات في الرواية العربية»، حيث عرض وحلل جملة من المفاهيم والمصطلحات والقضايا النظرية الأدبية والنقدية عبر درساته لروايات متفرقة تسمح بالتمثيل والملاحظة والاستنتاج، وفرز العناصر البنائية والوصفية والجمالية للنصوص السردية والمضامين والرؤى المحمولة والمعبرة فيها. وتناول أيضاً «الرواية والإيديولوجيا، ثُمّ التجريب.. انفصالٌ أم جدل تواصل»، حيث رأى أن الرواية تُحيل الولادة الصحيحة لها كجنس أدبي مستقل، وناسخ للأجناس السابقة عليه، إلى ارتباط مباشر بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية التي عرفها العالم الغربي على امتداد القرن التاسع عشر، عبر الوجوه المختلفة التي ظهر بها. وأن الإيديولوجيا بوصفها منظومةَ أفكار وتصوّرات موجهةٍ لأفعال البشر والجماعات، الناطقة جهراً في خطابات محددة، أو المضمرة فيها، أيضاً، تنضوي حتماً في الرواية باعتبارها جاءت بتعريف لوكاتش لتمثل النثر اليوميَّ المبتذلَ الذي آلت إليه الحياة مع البورجوازية التجارية والصناعية للقرن 19، خليفة للملحمة، وظهر بطل جديد يبحث عن قيَمٍ رفيعةٍ في عالم ينحط، سماه لوكاتش البطل الإشكالي.

وفي بحثه «تَذويتُ التاريخ في ضوء متنِ الرّواية في المغرب» قدم الباحث المديني مفهوم معيّن عن وللتاريخ من خلال تجربة أو كتابات محددة، هذه التي «نُنشئها، ووضعْنا في مضمارها نصوصاً يَعتبر النقد الأدبي وتاريخ الأدب، في المغرب وخارجه، أنها تنتسب إلى الرواية أصلاً وفصلاً، ولها فيها مجرى ومذاقاً» بحسب تعبيره، وفي «بواكيرُ الأدب المغربي الحديث مفاهيم وتمثيلات» يقدم الكاتب بانوراما للأدب المغربي، ليعرّف ببدايات وأشكال تحديثه، وهو في الوقت نفسه وبالأخص، يبين تخلُّقَ السرد الحديث في هذا الأدب والموقعَ المركزي الذي يشغله في متنه، والشروط الموضوعية والثقافية التي وُلد فيها ونما وبرز تمثيلات وتحددت أنساقه، أما في «درس في الرواية، عامة، وفن موديانو، خاصة.. خطاب موديانو في الأكاديمية السويدية (نوبل للآداب 2014)» يحلل الباحث أحمد المديني خطاب الروائي الفرنسي باتريك موديانو عقب حصوله على جائزة نوبل للآداب لأنه كما يؤكد نابعٌ عن وقوعه في قلب القضايا التي يحاول هذا السرد التعبير عنها، والعوالم والهموم التي يشخّصها. وفي دراسته «بين سردنا القديم والمصطلح الحديث» يقدم الباحث قراءة لكتاب واسيني الأعرج «المُنجز السردي العربي القديم في ضوء المناهج النقدية الحديثة»، مشيرا إلى أنه عمل بحثي طموح في أهدافه ومجتهد في قراءته يطرح أسئلة ويحرك جمادا وهو مكسبا لدراسة السرد العربي، يجمع بين ثقافة الباحث وحماس الروائي الموهوب والمجرب. كما يلقي الباحث المديني الضوء على «دروس أورهان باموق عن فن الرواية» محللاً آراء باموق الذي يوجه النصحَ للناشئين، وعينه على متون تولستوي، وتوماس مان وفرجينيا وولف ومرجعُه الثابت فوكنر، كذلك في «مراجعةٌ لمفاهيمِ وكتابة الرواية عند ميلان كونديرا» يحلل الباحث ما ورد في كتابه كونديرا «فن الرواية» مشيراً: «بالرغم من العنوان النظري الشمولي المنضوية فيه، قد يضلّل ويحشرُ صاحبه مع زمرة الدارسين المختصين، لا الروائيين الذين بعد باعٍ ومراس طويلين مختبَرين بثمار ناضجة يقدِّمون حصيلة التجربة وأحيانا توجيهات لكيفية كتابة الفن السردي».

وفي الباب الثاني «القراءة المونوغرافية» يقدم الباحث قراءات في «متن سرد المغرب» وفيها يلقي المديني الضوء على تجربة «مبارك ربيع: المخلص لواقعية متجدّدة»، مؤكداً أنه الرّوائيُّ والقاصُّ المغربيُّ الرائدُ في هذه الكتابة في أدب المغاربة منذ منتصف الستينات، وهو المؤسسُ الثاني للرواية المغربية، وللقصة القصيرة كذلك بمجموعته «سيدنا قدر» الصادرة عام (1969)، ومنذ الستينات وهو مثابرٌ في الإبداع السّردي متراوحٌ بين القصير والطويل الذي أصبح عنده التعبيرَ الأدبيَّ الأولَ وأنتج فيه على مدى خمسة عقود أزيدَ من عشر روايات. كما تناول الباحث «مُحتمَلُ الرّواية وتأويلُ التاريخ عند سعيد بن سعيد العلوي»، مشيراً إلى أن العلوي اتخذ من هذا الجنس الأدبي الرصين والتخييلي تعبيراً فنياً ومضماراً لتصوير عوالمَ محددة تُسرَدُ فيها حكايات مشوّقة وتزخرُ بشخصيات وتتداولُ هموماً يتنازع فيها التاريخُ وهواجسُ الذات البطولةَ وصدارةَ تمثيلِ بحث الإنسان داخل منظومة سوسيو تاريخية وثقافية عن وجود وكيان في خضمِّ صراعاتِ السلطةِ والعقيدةِ ولواعجِ الروح.

كذلك قدم المديني قراءة حول «بيتٌ روائي (من خشب وطين)» لمحمد الأشعري، و»روائي ينحاز للفراشات والمهمّشين» التي تناولت تجربة يوسف فاضل في روايته «حياة الفراشات»، و»حفرياتُ رواية في تضاريس الهوية»، و»كيف تبني ربيعة ريحان روايتها العائلية»، و»الكتابة على الطِّرس: رهانٌ روائيٌّ آخر»، و»أجنحةً أخرى للقصة القصيرة» التي تناولت تجربة عبد الحميد الغرباوي القصصية، و»مبارك وسّاط وامتحان فن الرواية»، و»سردٌ منفتح أو المنظور المتعدّد للرواية المغربية»، و»رواية محمد المعزوز ضد حرب الآخرين»، و»سيرةُ التكوين والوجدان والبيان»، و»فن السيرة العالمة: بناءُ الشخص وتُرجمانُ الذات».

وفي الجزء الثاني من قرأته للمتون السردية يقدم الباحث قراءة في نصوصٌ مشرقية منها: «يحيَ يخلف، ينتصرُ للحياة بالرواية»، و»سلوى بكر تكتب رواية أخلاقية»، و»مي خالد تمجد العطر بطلاً»، و»سيف الرحبي الرحالة في ذاكرة الأمكنة»، و»يوسف المحيميد يحتوي كورونا في رواية»..

أما في الجزء الأخير من قراءته للمتون السردية فيقدم الباحث قراءات في سرديات أجنبية ومنها: «جورج أورويل: رواية القضية»، و»أنطوان كومبانيون في: الأدب عند محطة النهايات»، و»العالم الروائي لعبد الرزاق فورناه ومخياله»، و»كيف انتزع بروست جائزة الغونكور»..

وقد تمسك الباحث في تحليله للنصوص بالذائقة كأداة وغربال، لتصبح كما يوضح منهجاً للعمل واستعداداً فطرياً يُمتحن ويتغذّى باستمرار، مشيراً إلى أنها أعلى مرتبةٍ يمكن أن يصل إليها دارسُ الأدب والناقد، حين تختمر ثقافتُه فتعطي زُبدتهَا بما هو أكبرُ من النظريات وأدقُّ من رطانة المصطلحات ومهارةِ وربما حذلقةِ التنقل بين المناهج لاختبار النصوص وتقليبها على وجوهٍ ومواضعَ شتى.

ثقافية

ثقافية