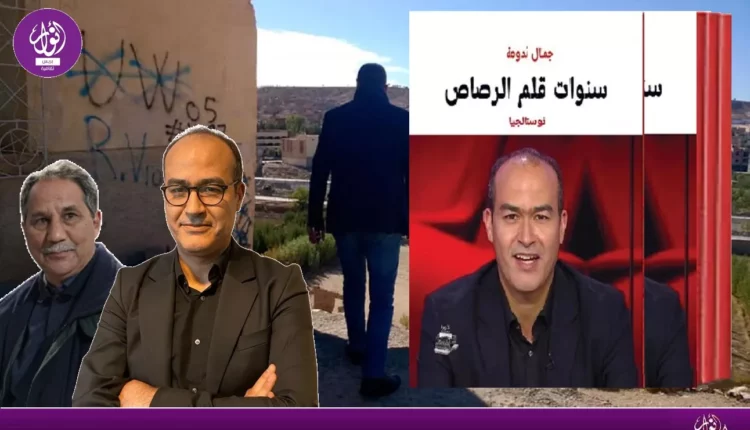

“سنوات قلم الرصاص”: عندما تلتقي الطفولة بالمدرسة والحلم في ذاكرة الكاتب والإعلامي جمال بُدومة

-

أحمد بيضي

أصدر الكاتب والإعلامي جمال بُدومة عملا جديدا يحمل عنوان “سنوات قلم الرصاص: نوستالجيا من ذاكرة المدرسة العمومية”، عن منشورات أݣورا، وتمتد فصوله الممتعة على أكثر من 130 صفحة حاملة لنوستالجيا مؤثرة تنبض بذكريات الطفولة والدراسة والحلم، وتتقاطع مع الحياة اليومية في مدينة ميدلت، التي يفتتح الكاتب سرده حولها بتساؤل فلسفي: “هل كانت مدينة أم فصلاً من رواية؟”، مستدعيا أجواء فيكتور هيغو وإيميل زولا، حيث كانت شخصيات البؤساء وجيرمينال ونوتردام دو باري حاضرة بين أهل المدينة، كأنهم جزء من الواقع.

ثقافية

ثقافية