-

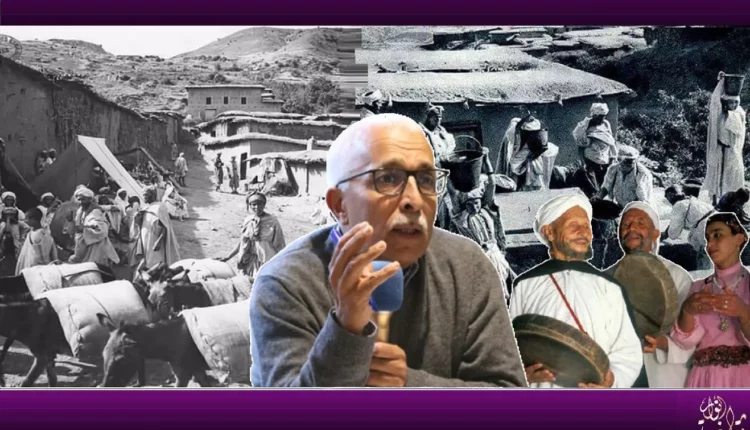

المصطفى تودي (°)

لماذا الرجوع إلى الماضي؟

ألا يحكمنا منطق شوفيني نرجسي يجعل من مجال ماضينا النفسي الفردوس المفقود، نحن باستمرار لأحضانه ولبن صدره المعطاء؟ ألسنا سلفيين، كما هو شأن عامتنا، نمجد الماضي وننظر إلى الحاضر والمستقبل نظرة سوداوية؟ ألا تحكمنا ميكانزمات فكرية تحتمي في تجارب الماضي كلما أردنا التفكير في الحاضر، عوض تبني آليات تجدد ذاتها و تغير معاولها النظرية لتتوافق و ماجد من القضايا؟ لست باحثا سوسيولوجيا ولا محللا نفسيا، لأقدم جوابا عن هذه الإشكالات، فعلى الأقل إن من حسنات خطاب التاريخ: زرع الوعي لدى المواطن بالانتماء إلى وطن، والمساهمة في خلق فهم للمجتمع الذي يتميز بكونه واحدا مشتركا، ومتعددا مختلفا في نفس الآن. بالإضافة إلى المساهمة في التخلص من النزعة القبلية النرجسية التي تذكيها الانتماءات المختلفة لأفراد الجماعة…

يمكن إذن للحاضر أن يستلهم الماضي ليسترشد به ولو في شكل حكايات تنقلها إلينا ذاكرة صبي عن نقطة جغرافية ضيقة من مساحة ذاكرتنا العميقة.

أمسيات الرجال أمسيات النساء

لقد شكلت قرية لقباب (إقليم خنيفرة) عبر تاريخها ملتقى لوافدين من مناطق مختلفة. من تادلة ومنطقة أبي الجعد، ومن الصحراء من منطقتي اغريس وتافيلالت على الخصوص. ذلك لأنها كانت مركزا تجاريا مهما إلى جانب المراكز التجارية الأخرى في الجبل والدير. وطبيعي أن ينتج تلاقي الأقوام تلاقحا سيولد ممارسات جديدة قد يطغى بعضها بحيث يغير ملامح العادات والتقاليد الموروثة محليا. ولعل امتزاج السكان الأصليين بالوافدين ما أدى إلى تغير العديد من المفاهيم المرتبطة بالأفراح ولقاءات الأنس والترفيه.

لم تعد لمفاهيم الحشمة والوقار نفس الدلالات، فإذا كان الاختلاط بين الجنسين، في الأفراح والأعراس، عادة مستساغة لدى سكان لقباب الأصليين، فإن توافد سكان جدد رفع هذه العادة إلى مستوى الممنوع والمذموم، فكانت للنساء جلساتهن وللرجال جلساتهم. قد تستغل أية مناسبة لتلتئم الجلسات وتنظم امسيات الأنس والفرح. ولا يستقيم الأنس والفرح دون أهازيج وموسيقى تحيك نغماتها فرق متخصصة. فكانت للنساء فرقتهن “إست موي” وللرجال فرقتهم فرقة “الحدادة”.

فأما النساء فيلتئمن على نغمات فرقة “إست مو” وهن نساء من أصول صحراوية من قصر “آيت مو” ب “غريس” قرب كلميمة. ترأس الفرقة المرحومة “عيشة الداش” وتؤازرها بنتها وأختها. لم يكن ما يهم الفرقة ما سيجنينه من مال، بل إنهن انصهرن في النسيج الاجتماعي لنساء لقباب بحيث يشاركن بعفوية الصحراويات في كل الأفراح والأتراح.

من المناسبات التي تقتضي حضور المجموعة، إعداد “أفتال” أي الكسكس. فمن عادات أسر لقباب إعداد هذا المنتوج بكميات كبيرة، “عبرة” أو أكثر ليخزن، فهو الطبق الحاضر على الدوام في المطبخ المحلي. لم يكن “أفتال” مرتبطا بيوم الجمعة كما أصبح متعارفا عليه لدى الأسر المغربية الآن.

في كل منزل “لخزين” بيت تخزن فيه المؤن الأساسية: “أكر” الدقيق، “أودي” السمن، “أفتال” الكسكس إلى جانب لخليع عند الأسر الميسورة… وقد ارتبط “لخزين” بعادة متأصلة لدى الأسر المحلية وهي الترحيب بأي ضيف يمكن أن يطرق الباب دون سابق إخبار. وأكبر الكبائر إن صح التعبير، ألا يجد الضيف ما يكرم به، فكان الشاي والسمن أو لخليع هو صمام أمان يحضر “طجين لخليع بالبيض” مرفوقا “بصانية” الشاي بسرعة ليقدم للضيف.

إعداد “أفتال” طقس شبه عائلي يقتضي تعاون نساء عدة أسر وبالتوالي “ثاوالا” فيما يشبه “التويزة” أيام الحرث والحصاد. تتكفل ربة البيت التي تحتضن دورها “ثاوالانس” بإكرام المشاركات في الطقس بإعداد الغذاء الذي يهيأ غالبا من المنتوج الجديد في طبق شهي قد اكتنز لحما وشحما ويشبع دسما بمرق حليب مُنكّه بتوابل عطرية مختارة. ثم لا يستكمل الطبق زينته النهائية إلا ومقطعات “اللفت” قد اخذت مكانها ملء ما تبقى من فراغ الصحن، تاركة لعين الضيفة ان تقرا فيها كل معاني السخاء والكرم في ابهى صورهما.

ثم إن الجلسة لا تحلو إلا مع كؤوس الشاي الذي لا يتوقف إعداده طيلة اليوم. وفي جو حميمي تمثل “عيشة الداش” بانغامها ولحونها واسطة العقد فيه، او قل هي القلب النابض لطقس الانس بين الحاضرات. كد متواصل تقضي النسوة له الساعات الطوال لإنجاز المهمة، ويتعلق الأمر بعملية تصنيع يدوي على الطريقة التقليدية لمادة الكسكس عن طريق تحويل الدقيق الخام إلى كسكس قابل للاستهلاك. وهو ما يتطلب مهارة خاصة وخطوات محددة ومواعين مخصوصة: ففي “قصعة” أولى تخلط المرأة الأولى الدقيق والملح بقليل من الماء لتحوله بحرفية إلى كويرات دقيقة عبر حركات دائرية مستمرة. ليمر المنتوج إلى قصعة ثانية وإلى امرأة أخرى تعمل على “تدقيق لفتيل” أي جعل حبات الكسكس متساوية ودقيقة قدر الإمكان.

قد تستخدم في المرحلة الثانية آنية تسمى “إسكي” Issougui ” “طبك” باللهجة الدارجة، وهي آنية مصنوعة من “الدوم”. ثم يمر المنتوج إلى مرحلة الطهي، حيث يوضع في “كسكاس” من فخار على قدر فوق نار متقدة ليتصلب ويحافظ على شكله النهائي ويصبح قابلا للتخزين، ثم ينثر على حصير أو مئزر ليجف في الظل. مع توالي العمليات يتحول بياض الدقيق إلى ذلك اللون الأصفر الذهبي الذي يدل على جودة ما تبدعه أنامل النساء، كسكس قابل للاستهلاك.

لطقس إعداد الكسكس أناشيد خاصة تنشدها “مجموعة “إست مو” وترددها بشكل جماعي كل المشاركات. هذا الرصيد الغنائي الذي لم تختزن ذاكرة الطفل إلا بيتا من أغاني “خالتي عيشى” حيث تقول: “أتاطفي نلكاس أمزوارو، أداي تمراران إمدوكان”، يا لحلاوة الكأس الأول، حين يتقاسمه الأصدقاء. يشير “الكأس” في العرف المحلي إلى ما يحتويه، الشاي الأخضر المنعنع.

حروب وفتوحات الأزقة

كثيرة هي الدراسات التي أبانت أدوار اللعب في حياة الطفل. فمنها من اعتبرت اللعب قيمة وظيفية تتيح التكيف مع المحيط المادي والاجتماعي، وتذكي قدرة الطفل على اكتساب مهارات حسية وحركية ومعرفية تتيح له بناء علاقات اجتماعية مع أغياره. ومنها من تركز على الجوانب النفسية للعب، بحيث يكون اللعب مجالا لتفريغ الرغبات الممنوعة والتخلص من الشعور بالقهر والإحباط الناجمين عن كل الممنوعات التي تحول دون التخلص منها.

ومنها من يرى في اللعب ممارسة علاجية، تسمح للطفل بالتعبير عن مشاعره ومخاوفه وآماله المحبطة بالتعبير عنها وممارستها وبالتالي التحرر منها. ومنها من ركزت على الجوانب المعرفية للعب بحيث تتطور من خلاله قدراته الذهنية وتبنى مفاهيمه التي يواجه الطفل من خلالها واقعه وعلاقاته. تجمع دراسات الطفولة، إذن، على أن اللعب ممارسة هامة في التنشئة الوجدانية والمعرفية والاجتماعية للطفل. فهل “الحرب” كما مورست في عوالم طفولة لقباب لعبة تزكي طروحات هذه النظريات؟

من الممارسات الطفولية بلقباب خلال الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي، حروب الأزقة والحواري. هي حروب نعم على اعتبار أنها كالحروب المعروفة تتضمن ثلاث عناصر أساسية: فاعلين أو أكثر، أدوات مخصوصة، وأهداف معلنة أو مضمرة. وأما الفاعلون في حروب لقباب فهم صبية الأزقة والدروب المختلفة. وأما الأدوات، فهي العصي والحجارة وفي الحالات العصيبة ما يسمى “المقلاع” و”الجباد”.

فأما الأول فيسمى بالأمازيغية “إلي” بكسر وتشديد اللام. وهو سلاح الرعاة يصنع من الدوم يقذف بالحجارة لمسافات طويلة إذا أحسن استعماله. وأما الثاني فلا أعرف له مقابلا في لغة الأمازيغ. تتقدمه عصا في شكل “Y ” وفي طرفه الآخر قطعة من جلد تحمل حجارة، ويجمع أطرافه خيطين مطاطيين يختاران من عجلات الدراجات الهوائية. وأما الأهداف فكسر إرادة “العدو” واكتساح مجاله ولو لبعض الوقت. ومن الأهداف ما قد يكون شخصيا يختلف من صبي إلى آخر.

ما حفظته ذاكرتي الطفولية الحروب الضروس بين الحليفين التقليديين، صبية درب “الباب أختار” “الباب الكبير” ودرب الحمام من جهة، وصبية درب “موحى أيوسف” من جهة ثانية. لكل فريق زعماؤه وقواده. فأما زعيمي درب الحمام فهما “أ. محمد” رحمه الله و”أ. حميد”. وأما زعيم درب موحى أيوسف بدون منازع فهو “ف. احميدة”. صدق العلماء حينما اعتبروا أن اللعب يشحذ قدرات الأطفال ويعدهم لتحمل مسؤولياتهم فيما يستقبل من أعمارهم. فكل هؤلاء احتفظوا بريادتهم في أعمالهم ومهنهم المختلفة. بحيث أصبح الأول جزارا ذائع الصيت في الإعداد والطهي التقليديين للخرفان المشوية “الشوي” بالإمازيغية بكسر الواو، وأحشائها “إمديهدا” بالأمازيغية. بل أصبح الشواء في قرية لقباب يحمل اسمه الثاني “باقجون”.

والثاني أصبح بائع قماش معروف. وأما الثالث فأصبح فلاحا مقتدرا وراع لأسرة محترمة. ليحتد الصراع وليتأجج وطيس الحروب يصنع كل فريق من خصمه صورة تجعل منه عدوا من الواجب هزمه. لذا اتخذت حروب أزقة لقباب شكل حروب مقدسة ترفع شعار الدين. خاصة وأنها تزامنت مع النكبة الكبرى، هزيمة الجيوش العربية أمام جيش “اليهود” في حرب 1967. فكان كل فريق ينعت خصمه باليهودي الكافر “أوداي”. هي نكبة حتى في أفهام وخلد صبية لقباب فكيف هزمت جيوش خير أمة أخرجت للناس من طرف من حلت بهم لعنة الله فأصبحوا قردة خاسئين، أو إنهم في تصور الصبية الأمازيغ وفي أحسن الأحوال فقط في صور آدمية، “فموشي” اسم اليهودي قريب في منطوقه من “موش” الاسم الأمازيغي الذي ينعت القط.

كنت “جنديا من جنود جيش درب الحمام”، أأتمر بأوامر “أ. محمد” و “أ. حميد”، الصديقين اللذين لا يفترقان إلا حينما يخلدان إلى النوم في منزليهما. كانا توئمين في مغامرتيهما وشغبهما. حتى أنهما ورثا، على إثر إحدى مغامرتيهما، جرحين غائرين على خديهما. الأول على خده الأيمن في شكل علامة زائد “+” والثاني على خده الأيسر في شكل علامة ناقص “-“. حينما يأمرنا الزعيمين بقرب الحرب أخرج من المنزل بكل عتادي، وأخبر السيدة الوالدة بأنني ذاهب لمحاربة اليهود. لم تكن السيدة الوالدة، أطال الله عمرها، ترى في الأمر خطرا بل فسحة للعب ستريحها من شغبي لبعض الوقت.

حينما يذهب صبية الحي لمواجهة “العدو” مدججين بأسلحتهم وعتادهم، تشحذ الصبيات هممهم بالأناشيد والصراخ والزغاريد: “أيايث أويماضين غرسات إويدينون…” “يا أهل الضفة الأخرى اذبحوا كلابكم…” (لم أعد أتذكر الشطر الثاني من البيت…). بل من الصبيات من كن بارعات في نظم الشتائم والسباب… تشهد الحروب الكر والفر الهزيمة والانتصار حسب عدد من حضر من هذا الفريق أو ذاك، فالكفة تميل لصالح من هم أكثر عددا. وقد يجفو النصر من غاب زعيمهم. فغياب زعيم جيش درب موحى أويوسف، “ف. احميدة” غالبا ما يرجح كفة حينا، فهو من لا يهاب الحجر ولا العصي وإن تهشمت على جسده الصلب.

تنتهي الحروب بتدخل رجال الحي من أصحاب الدكاكين المجاورة درء لخطر الإصابات أو خوفا منهم أن تصاب سلعهم وحوانيتهم بالأذى. بل قد يكون هذا التدخل مجرد ذريعة لفك الارتباط بعد الإجهاد الذي غالبا ما يصيب المتحاربين نتيجة الكر والفر… ليضرب الجيشان موعدا في حرب قادمة، موعد تؤشر عليه الفتيات في بلاغات حربية في صيغة أناشيد : “الميعاد تقادوست” أو “الميعاد ثادكات…” إن كان الموعد قريبا… قد تنتج عن الحروب المقدسة إصابات، جروح وخدوش تعالج على أنها مخلفات لعبة كباقي الألعاب الخطيرة التي اعتاد الصبية على ممارستها، كتسلق جبل “بووزال” المطل على القرية، واكتشاف مغاراته المخيفة، أو قطع المسافة الفاصلة بين القرية ووادي “سرو” أو بحيرة “حرشا” قصد السباحة، أو السطو على بساتين “عمي أوضاغور”… كلها ألعاب خطيرة غالبا ما تسفر عن إصابات لا تقل خطورة عن إصابات الحرب… لكن الإصابات الناتجة عن الحرب هي على الأقل لتنفيد مهمة مقدسة، محاربة اليهود والثأر لكرامة دنست…

الحرب أخطر لعبة يمارسها الصبية في أزقة ودروب لقباب، قد يقول العلماء أنها مناسبة لتفريغ العدوانية الثاوية في نفوس الصبية. هي عدوانية طبيعية في الإنسان لكن قد “تعلى” sublimation كما يقول أهل علم النفس، فتنتج سلوكا إيجابيا مقبولا اجتماعيا، وقد تصرف سلبيا فتنتج كل أشكال العصابات والدهانات وغيرهما من السلوكات المرضية والمنحرفة والمذمومة اجتماعيا… لكن لذا صبية لقباب أليست “الحرب” مجرد فسحة لتفجير الطاقات التي كبحتها المدرسة والبيت وغيرهما؟

لما انتقلت للدراسة بخنيفرة، اكتشفت أن الحرب حامي وطيسها أكثر مما عرفته ومارسته في لقباب. فمجالات خنيفرة الفسيحة وفيافيها المقفرة تسمح بالمواجهة حتى الموت دون تدخل أحد لفك الارتباط. فساحة “المصلى” التي تفصل حي “تيعلالين” عن جبل “باموسى” وساحة “الكورس” (سباق الخيل) قبل أن تسيجها المباني الحديثة، كانت مجالات حروب صبية “درب حمرية” وصبية “حي تيعلالين” من جهة، وصبية حمرية وصبية “حي أمالو إغريبن” من جهة أخرى. قد تنشب حرب ضروس تدوم أيام لأسباب “صبيانية” كاقتحام غريب حيا غير حيه، فمن الأحياء الموصدة أبوابها أمام الغرباء حي حمرية فله حماة معروفين بشراستهم وشدتهم على الأعداء. لم أستطع اكتشاف هذا الحي إلا بعد أن اشتد عودي وقاربت السنوات الأخيرة من تعليمي الثانوي بثانوية “أبي القاسم الزياني”.

تلكم فسحة مما استحضرته ذاكرتي ومما عشته في “واقعي” الطفولي، هي نموذج للتأمل فإذا كان الزمان غير الزمان واللعب غير اللعب، أليست الألعاب التي يمارسها صبيتنا في واقعهم الافتراضي، حيث يكون العدو شخصية افتراضية وتمارس العدوانية افتراضيا، أخطر على حاضر ومستقبل بنائهم النفسي. يستعمل الطفل كل أنواع الأسلحة ويعتاد رؤية الدم والدمار فيصبح العنف في عالم طفولتنا ممارسة عادية بل سهلة ومستساغة ومن ثمة أكثر وشما لشخصياتهم ومستقبل علاقاتهم الاجتماعية.

السيدة الوالدة، التراث و”لبن الشكوة”

تحضرني مسامرة رمضانية مع السيدة الوالدة شفاها الله وأطال عمرها. تبادلنا خلالها أطراف الحديث حول بعض عادات وتقاليد قبائل “إشقرن” بمنطقة “لقباب” وقرية “أروكو نآيت إحند” مسقط رأسها. حدثتني عن بعض الطقوس وعن بعض التقاليد التي تشكل موروثا ثقافيا ثريا لأمازيغ المنطقة. كطقوس الزواج وأهازيجه، عادات الأكل وأوانيه، النباتات والحشائش التي تستخدم في تلوين الصوف أو تلميعه، طرق النسج ورسومات الزرابي، طقوس وعادات الاستسقاء وغيرها من المواضيع… وبما أنني أعتبر السيدة الوالدة ذاكرة حية للتراث المادي واللامادي للمنطقة فإنني أحتفظ ببعض ما ترويه حول عاداتنا وتقاليدنا التي يطالها النسيان والاندثار بنية التقاسم.

يتعلق الأمر في هذه الوقفة المتواضعة، بطريقة إعداد ” لبن” بتسكين اللام. مع الحذر درء للخطأ، فإذا كانت الكلمة العربية ” لبن” بفتح اللام، مرادف لكلمة “حليب”، فإنها في اللهجة العربية المغربية تحيل على معنى مغاير. كلمة “لبن” بتسكين اللام تحيل على حاصل الفصل بين الحليب والزبدة بعد تخمير الحليب وتحريكه بطريقة خاصة. يقابل كلمة ” لْبن” في اللغة الفرنسية Le petit lait . أما بالأمازيغية المحلية فتسميه قبائل إشقرن “أغو” بفتح الألف و ضم الغين، أما قبائل زيان فتسميه ” أغي ندون ” بفتح الألف و “أغي” مفردة ينعتون بها “الحليب”.

قد يصعب تحديد إطار دقيق يرسم تاريخ هذه الممارسة الموغلة في القدم، إلا أن الأكيد أن إعداد “لبن” ممارسة عرفتها ثقافات أخرى. فالثقافات الغربية، مثلا، عرفت هذه الممارسة إلا أنها غالبا ما ارتبطت باستخلاص الزبدة باعتبارها مادة أساسية في العادات الغذائية، أما” لبن” فيقدم كمادة لإرضاع العجول فقط… وحسب السيدة الوالدة، إن صناعة “لبن” اكتست لدى أمازيغ الأطلس طابعا خاصا. إنها ممارسة لا تكمن أهميتها في إبراز عادة من العادات الغذائية عند هذه الجماعة البشرية العريقة، بل إنها ترتبط وثيق الارتباط بنمط عيشهم وبمحيطهم الجغرافي والبيئي.

تحتاج عملية إعداد “لبن” أوان ومواعين بسيطة وقليلة وهي: ” ثمسندا” وهي ثلاث أعمدة خشبية صلبة طول الواحدة منها حوالي متر ونصف، يعلو إحداها ثقب دائري أو فجوة تتسع لتثبيت العمودين الآخرين. وقد تتخذ هذه الفجوة شكل الحرف اللاتيني”V ” . أما الآنية الثانية فاسمها بالأمازيغية ” ثيويت” عند قبائل إشقير أو “ثكشولت” حسب قبائل زيان. وهي “قربة” يختلف حجمها باختلاف الأسر وكمية “لبن” المراد إعداده. تصنع “ثيويت” من جلد الخرفان أو الماعز، وغالبا ما تفضل المرأة الأمازيغية جلد الماعز لمتانته وقدرته على التحمل. لكن هناك من يستحسن جلد الخروف أو الشاة للذته حين الرغبة في إعداد أكلة محلية و هي الكسكس بالشكوة أو “أفتال نثيويت” . وأما الآنية الثالثة فهي حبال تستعمل لتعليق ” ثيويت ” وث

تثبيتها على ” تمسندا”. غالبا ما تصنع هذه الحبال من الصوف المطعم بوبر الماعز وتتميز بالمتانة رغم رقتها. تعلق “ثيويت” من رجليها الخلفيتين ومؤخرتها ومن رجليها الأماميتين. وتبقي المرأة على الفتحة الأمامية، ما كان عنق البهيمة، مقفلة حين التحريك أو مشرعة لمراقبة المنتوج أو سكبه.

ككل القرب يحتاج إعداد ” ثيويت ” لترتيبات خاصة: تبدأ منذ لحظة نحر البهيمة، حيث يطلب ممن يقوم بعملية سلخ البهيمة الحرص والتريث قصد الحفاظ على سلامة الجلد من إي ثقب. بل إن عملية السلخ غالبا ما تبدأ بالقول التالي: “هل ترغبون في قربة أو شكوة؟”. بعد ذلك تسرع المرأة في إعدادها بتنظيفها، قبل أن يجف الجلد وقبل أن يتعفن درءا للروائح الكريهة التي قد تؤثر سلبا على جودة “لبن”. ثم يرقد الجلد ويخمر في خليط من الماء والملح ومادة تدعى ” ثينوات”. “ثينوات” هي دقيق يستخلص من طحن قشور شجرة الأرز أو العرعار. تتميز ” ثينوات” بطيب مذاقها وجمال رائحتها، بالإضافة إلى قدرتها على تعقيم “ثيويت” وتنظيفها من الشوائب. تفضل النساء الأمازيغيات “ثينوات” المستخلصة من قشور شجرة العرعار لنكهتها الخاصة ولمذاقها الأطيب. بعد بضعة أيام تقوم المرأة بحك الجلد بأحجار الملح قصد تخليصه من الصوف أو الوبر، ثم تغسل بعناية بالماء. وأخيرا تجمع ويحكم إغلاق مؤخرة “ثيويت” ويبقى العنق هو الفتحة الوحيدة التي تستعمل حسب الحاجة.

كغيرهم ممن يعتمد نمط عيشهم على الرعي، يعتبر الحليب مادة غذائية أساسية عند الأمازيغي. لذا تقوم المرأة بجمع ما يفضل عن الاستهلاك اليومي، قصد إعداد “لبن”. تتفاوت مدة الجمع حسب كمية الحليب الذي تنتجه العائلة وحسب عدد البهائم التي تمتلكها. غالبا ما يخزن الحليب لبضعة أيام في قدرة من الطين توضع في مكان دافئ، إذا كان الطقس باردا، قصد تسريع عملية التخمير. يسمي الأمازيغ الحليب المخمر “إكيل” بكسر الألف. بعد ذلك، تعد المرأة “تمسندا” ثم تعلق “ثيويت” و تسكب ” إكيل” بداخلها.

وبعد إحكام إغلاق عنق “ثيويت” تقوم المرأة بتحريكها حتى انتهاء العملية. تسمى هذه العملية “أسندي”. إنها حركات متكررة ومتأنية نحو الأمام ثم نحو الخلف. ويمكن للمرأة أن تضيف بعض الماء الدافئ إذا أحست أن الخليط بارد. كما أنها قد تستعمل الماء البارد قصد جمع الزبدة إذا أحست أن حرارة الخليط تحول دون تكثيف الزبدة أو تعيق إتمام عملية “أسندي”. و بعد أن تلاحظ المرأة أن حبات الزبدة بادية، تقوم بتحريك ” ثيويت “بشكل دائري قصد تجميع حبات الزبدة، ثم تفرغ الكل في إناء ثم تعزل الزبدة بجمعها باليد في شكل كرة.

غالبا ما يتم الخلط بين كلمة “زبدة” وكلمة ” اسمن”. تسمي قبائل إشقرن الزبدة ب” ثالبيشت” أما ” أوذي ” فيسمى بالدارجة العربية ” اسمن” أي الزبدة المملحة و المعتقة. تعتق ” ثالبيشت” في قدر طيني لمدة قد تستمر سنوات. ويعتبر وجود ” أوذي ” في الخيمة الأمازيغية رمزا للثراء والأصالة. و مما يبرز أهمية “ثالبيشت” كمادة غذائية مهمة عند الأمازيغي نعته للجمال بهذا الاسم ، فيسمي الفتاة الجميلة ب ” ثالبيشت” أو الفتى الوسيم ب ” ألبيش”.

“ثينوات” والملح مواد تصلح لتنظيف “ثيويت” حين تحس المرأة بتغير نكهة ومذاق “لبن” . فتغسل ” ثيويت” ثم تحكها بالملح و”ثينوات” بعناية ثم تغسلها بالماء. هكذا يترك الملح وثينوات نكهة وعطرا يضفيان على اللبن ذوقا جميلا و لذيذا.

يمكن ل”ثيويت ” أن تكون مكونا أساسيا لأكلة محلية شهية و هي ” أفتال نثيويت” أي الكسكس بالشكوة. ما يميز هذه الأكلة هو تعويض اللحم ب”ثيويت” ، أما باقي المكونات فهي نفسها التي تعتمد لإعداد الكسكس الأمازيغي يالحليب. بعد طول استعمال، تغسل “ثيويت” بعناية ثم تعطر بورق “فلييو” و تترك في الظل لتجف ثم تخزن في خرقة نظيفة إلى حين الرغبة في إعداد كسكس ثيويت.

لمَّة بإيقاعات فرقة الحدادة

للرجال في قرية لقباب أمسياتهم ولماتهم. تؤثث فضاء هذه الأمسيات فرقة “الحدادة”. فرقة يمارس أغلب أعضائها مهنة الحدادة يوم كانت رحبة الحدادة بلقباب تستقطب العديد من الزبناء وتشغل العديد من الشباب. أفل نجم رحبة الحدادة بعد أن تخلى قرويو المنطقة عن بهائمهم وعن محراثهم الخشبي، لصالح وسائل النقل والجرارات الحديثة. لم يعودوا في حاجة إلى «ثايرسا” سكة المحراث الخشبي ولا إلى “أسمر” لحماية حوافر دوابهم.

لم تكن فرقة “الحدادة” تلهث وراء المال حيث تستدعى لإحياء أمسية، فكل منازل لقباب منازلهم وكل الأفراح والأعراس أفراحهم وأعراسهم. يحضرون للاحتفال كما يحضر جل شباب لقباب لإحياء ليلة زميل لهم أو جار أو قريب. كانت الأعراس والمناسبات دعوة عمومية للفرح ولم تكن هناك حاجة لمنصة تعلوها فرقة فنية وباقي المدعوين متفرجين، فالكل فنانون والكل يشارك في إحياء الفرح وتقاسم البهجة. انطفأت شمعة فرقة “الحدادة” بعد أن تغيرت العادات ولم يعد الحال هو الحال، فاستأسدت ثقافة “مموني الحفلات” و” النكافات” وهي عادات غريبة عن لقباب.

كانت إيقاعات “فرقة الحدادة” سريعة وتثير الأجساد للرقص والتفريغ، بآلات بسيطة يتقدمها “المقص” وتصاحبه “الطعارج” وأيدي من لم يحضر آلته. إيقاعات ونغمات تهز الوجدان وتحرك النفوس المتبلدة. عميد فرقة الحدادة كان هو المرحوم “عمي بناصر”، كانت أنامله التي أثخنها الحديد وحوافر الدواب، تصول وتجول في كل مقامات وأنغام “الطعريجة” و”لمقص”. نادرا ما يغيب حداد عن أمسيات مجموعته، فيحضر “محمد أوختار” و”مولود حطرباش” وغيرهما، وقد يرافقهم طلبة وموظفون من أبناء لقباب ممن يستهويهم الإيقاع ويتقنون فنون الفرجة ودروب البهجة.

لم تكن مهمة أعضاء فرقة الحدادة تقتصر على التنشيط فقط، فهم أهل الدار ومنظمو الحفل، فأعلب شباب لقباب أصدقاء وأقارب أو لنقل إنهم يعيشون علاقاتهم كأنهم كذلك. فمنهم يختار في أغلب الأحيان “وزير مولاي السلطان”. “الوزير” مهمة يتكلف بها أقرب أصدقاء “مولاي السلطان” وهو نعت يطلق على العريس في ليلته الكبرى. مهمة اندثرت مع باقي العادات والتقاليد التي طواها زمن التحضر فغمرها النسيان. فالوزير هو أمين سر مولاي السلطان في ليلته والمكلف بالمهام الصعبة.

كانت أمسيات نساء ورجال لقباب تعبر عن نمط خاص للحياة سادته البساطة والعفوية والتآزر. لم تكن المناسبات تكلف الكثير من المال فألف الناس القناعة بالقليل واستهجنوا التكلف والبذخ واستطابوا التعاون. قبل أن توصد أبواب البيوت في وجه الجار والقريب وضيف الفجأة، ويقبع كل في عزلته وهمومه.

“لخضر” ولحن الحب والموت والسياسة

شخصية استرجعتها ذاكرة الصبي، بعد مسامرة حلوة مع بعض أبناء لقباب. إنه الملقب قيد حياته “لخضر”. لم يكن ” لخضر ” من السكان الأصليين، ولم يكن من وجهاء لقباب ولا رجل سياسة. يتقاسم ” لخضر” مع متشردي لقباب دكاكين درب القيسارية، إنه من المهمشين الذين ساهموا في رسم لوحة بهية وشمت ذاكرة لقباب، بحمق وأناة…

شخص رشيق القوام، أنيق الملبس، غريب الأطوار. كان “لخضر” يهوى العزلة ويحب السلطان. اسم غريب ذاك الذي التصق بذلكم الرجل “لخضر” فليس في شخصيته ما قد يوحي به اسمه. فهو ليس وليا من أولياء الله الصالحين ذوي العمائم الخضراء. ولا من مريدي ” سيدي الشيخ” وقد كانوا كثرا بلقباب. ولا «نيئا” كما يستفاد من الدلالة العامية للكلمة، تزيغ عيناه حيث ما حرم الله. فهو رصين في نظراته، هادئ في عشقه وحمقه.

شخصية ترسم سمفونية غريبة يمتزج فيها لحن الحب والموت والسياسة. اعتاد ” لخضر” زيارة المقبرة التي تتوسط القرية. حيث ينجب ربيعها من الموت، شتى صنوف الأزهار والرياحين والجمال. يختار ” لخضر” من أزهار المقبرة أجملها وأبهاها. ليؤلف باقة تعكس فيض عشقه وجموح هيامه. عشق لشخص السلطان محمد الخامس. الملك الذي كان يمثل آمال المغاربة وتطلعاتهم للحرية والانعتاق. لكنه عند “لخضر” يحيل على دلالات أغنى من ذلك…

يحمل ” لخضر” صورة الملك، المرصعة جنباتها بتلك الرسوم والخطوط التي تشبه رسومات وخطوط المصحف. صورة الملك بطربوشه الوطني وجلبابه الأصيل وهيئته التي تفوح وقارا وقداسة. يرصعها، بكل حب وبكل لطف، بتلك الباقة التي قطفها، زهرة زهرة، من حديقة الموت البهية، مقبرة لقباب. ويضمهما إلى صدره. منظر سوريالي غريب هو منظر “لخضر” وهو يغادر حديقة الموتى بجلبابه الأنيق وقامته الوسيمة وعلى صدره صورة السلطان مزينة بباقة أزهار جميلة، يطوف دروب القرية بهدوء يزعج سكون أزقتها وبكل ما يقتضيه عشقه من وقار وقداسة. وكأن لسان حاله يقول: ليس في الفؤاد متسع لحب غير حب الوطن …

ظاهرة التشرد

في مأدبة (صدقة) أقامتها عائلة من لقباب للتأبين والترحم على روح فقيدة لها، شاءت الأقدار أن ألتقي ثلة من أبناء مسقط رأسي تبادلنا خلالها أطراف الحديث حول مجموعة من المواضيع تبدو غير ذات أهمية إلا المسامرة وقضاء وقت للذكرى ليس إلا. لكن بعض تلك الموضوعات كانت تثير ظواهر اجتماعية تستحق التفكير والمسائلة، منها ظاهرة التشرد في مجتمع مغلق تقليدي هو مجتمع قرية لقباب خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي.

أرجعتني ذاكرة الطفل لعقود خلت عايشت خلالها أسماء كانت تؤثث المشهد السكاني للقباب ولم أكن حينها أصنفها ضمن من يمكن أن أنعتهم بالمتشردين، فمفهوم التشرد كان غريبا عن قاموس الطفل الذي كنته. تذكرت بعض الأسماء “كأحمد” الملقب آنذاك “بلقرع”، واليهودي “مسعود”، و”موحى أوحماد” الملقب “بالطاوة”، و”علي” المنحدر من منطقة قرب لقباب تسمى أضراس، و”أوعبا” (بتشديد الباء) هو من بقي منهم حي يرزق.

فما معنى أن تكون متشردا؟ هل التشرد ظاهرة حادثة أم متأصلة في مجتمع مثل مجتمع لقباب خلال القرن الماضي؟ ألا يمكن أن نربط التشرد بتغير البنيات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعي؟ هل كان من الممكن أن نتكلم عن ظاهرة التشرد في الجماعات القبلية التقليدية؟ ألم تكن هناك بنيات اجتماعية لاستيعاب التشرد ومعالجته مسبقا؟ هل يمكن أن يكون تتبع بعض الحالات التي عاشت بلقباب مداخلا لفهم ظاهرة التشرد؟

غالبا ما ينظر إلى التشرد كآفة من الآفات الاجتماعية الخطيرة التي تهدد الأسر والمجتمعات، لكن هل كان التشرد في مجتمع كمجتمع لقباب ظاهرة خطيرة كما تنعت الآن؟ يصنف التشرد والتسول ضمن الممارسات التي يجرمها القانون المغربي. فقد عرف المشرع المتشرد، بكونه من ليس له محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه.

فمن خلال تحليل بسيط لهذا التعريف يمكنني أن أسقط عن مشردي لقباب صفة الإجرام. فجريمة التشرد تتأسس على ثلاث أركان: عدم توفر المتشرد على مأوى وعلى وسائل العيش، وكونه ثالثا لا يزاول أي عمل رغم قدرته على ذلك. فأما الشرط الأول فكل متشردي لقباب كانت مآويهم معروفة، وإن كانت حوانيت ضيقة هجرها تجارها بعد أفول عهد الازدهار التجاري لحي القيسارية. وأما شرط العمل فمنهم من كان يقوم ببعض المهام إن وجد من يشغله، وأما الباقون فيتعذر عليهم ذلك لاعتبارات مختلفة، بهذا يسقط حتى ركن القدرة.

كان أقدم متشرد حفظته ذاكرة الطفل، “الحاج مازار”. رجل مسن أشعث أغبر، متسخ متلبد جلبابه بما يشبه الذهن حتى كنت أخاله كباب متصلب يواري سوءته النحيفة. مأواه دكان مظلم. فرض عليه ضيق المجال أن يتخذ من مدخله مطبخا، به موقد صغير. لم يكن الحاج مزار خطرا على المجتمع، إلا علينا نحن الصبية حين كنا نتخذ بشغبنا من موقده هدفا لحجارتنا فنحرمه التمتع بما كان يعده عليه. لقد كنا نستهجن أن يسمى “حاجا” وهو من لم يزر بيت الله. رغم أن هذا الاسم كان متداولا ولا يحمله بالضرورة من زار مكة وطاف بالبيت العتيق ووقف بعرفات.

فمن عادات العديد من الأسر تسمية مولودها الجديد باسم يخلف به عزيزا توفي. كانت عصا الحاج ما زار” خطرا على أضلع الصبية. لكن رغم ما كانت تسببه من ألم حين تصيب هدفها، كنا نغيظه ونستثير حنقه حين نردد أمام مطبخه: “وا الحاج ما زار”… لم يكن “الحاج ما زار” ذا حرفة أو مورد رزق إلا عطايا وصدقات أهل القرية، بها كان يضمن قوت عيشه: “مرميطة” قدر به مرق وبعض الخضر وفي أحايين كثيرة قطعة لخم أو شحم، وإبريق شاي “الدكة” أو “التلصيقة” كما تسمى في عرف المدخنين، آخر كوب شاي يحافظ عليه المدخن برشفات صغيرة تسامره في ليالي لقباب الطويلة حتى وإن أصبح الشاي باردا كالصقيع. كان الحاج مزار غريبا عن القرية، ولربما جاء من منطقة تادلة وهذا ما كان يستشف من لهجته وطريقة نطقه وسبابه.

أما أحمد الملقب “الأقرع” فكان هو كذلك غريبا عن القرية، وكان عربي اللسان. لم يكن متسولا بل كان حمالا “زرزاي” يساهم في شحن وتفريغ الشاحنات التي كانت تحمل حبوب لقباب إلى مناطق مختلفة من البلاد، حيث كان قمح لقباب ذا جودة عالية ومطلوب في كل الأرجاء قبل أن تسود الأصناف المستوردة. وتطغى التغيرات المناخية لتسدل ستار رواج “رحبة الزرع” أي سوق الحبوب.

وكان هذا السوق يستقبل العديد من الشاحنات ويوفر عملا مستمرا للعديد من الأسر. وحده “الأقرع”، من بين متشردي لقباب، من كان يشكل بعض الخطورة على المارة، بالحجارة التي كان يطلقها من يديه كالقذائف حينما يستثار غيضه بنداء “وا لقرع”. كان ينزوي باستمرار في ركن مشمس من أركان ساحة “السوق” يلف حوله جلبابا صوفيا رثا ويخفي بطاقية بالية ما تبقى له من شعيرات نتيجة مرض السعفة “التونية”.

من متشردي لقباب المعروفين خلال ستينيات القرن الماضي “مسعود”. رجل خمسيني أو يكاد ضعيف البنية قصير القامة، سليط اللسان، يهودي الملة. كان كذلك ممن تأويهم دكاكين درب القيسارية. كان متسولا متمسكا بملته، فكثيرا ما كان المتصدقون يربطون صدقاتهم بالنطق بالشهادتين فيأبى. رفضه هذا وتمسكه بدينه هو ما كان يجر عليه شغب أطفال القرية باستمرار. اختفى مسعود فجأة عن الأنظار فقيل وقت ذاك أنه رُحل إلى إسرائيل والله أعلم بمصيره.

قد يكون العوز هو ما انتهى بهؤلاء ليعيشوا التشرد بلقباب، لكن غيرهم من متشردي لقباب من كان سبب تشردهم غير ذلك. ف”موحى أوحماد” الملقب “بالطاوة”، و”علي”، فكانا ساذجين معتوهين ساقهما هبلهما إلى لقباب فاستطابا التشرد به. كان شعار الأول ولازمته الدائمة: “إفستي أخاجي” بلسان أمازيغ المنطقة الذين ينطقون اللام جيما. هي ترجمة بلسان الأمازيغ للمثل العربي “الصمت حكمة”. فكل القوم أخواله، كان يستجدي الصدقات بترديد لازمته “إفستي أخاجي” (الصمت ياخالي)، واضعا كفه أمام فيه ليداري فائض اللعاب الذي يسيل منه على الدوام. أما “علي” فكان كالأبكم ينطق كلاما غير مسموع كأنه يكلم شخصا يقاسمه عوالمه الخاص. لم يكن “موحى أوحماد” ولا “علي” خطيرين على الجماعة، بل كانا ودودين لا يسمع لهما حفيف، يختفيان عن الأنظار حالما غنما قوت لحظتهما.

و”لأعبا” قصة طريفة كان ولايزال شابا لطيفا مسالما ذو شفة أرنبية تعيق نطقه السليم. فما جاء به إلى لقباب رغبته في المرح و”النشاط”، حسب اعترافه. يردد باستمرار “شْضَخْ” ويقصد أنه سعيد مبتهج، وليس منطوق الكلمة التي تعني أنه انزلق، ربما ينزق عبر شفته حرف النون لتدل الكلمة على معنى غير الذي يقصده. يتلخص المرح والبهجة في عرف “أوعبا” في ارتشاف سجائر “كازا” وهي أرخص أنواع التبغ، واحتساء بعض كؤوس “الميكا” وهي أرخص أنواع الخمر الأحمر، أو “الماحيا” وهي الإرث اليهودي الذي يواسي الفقراء في لياليهم.

القاسم المشترك بين متشردي لقباب أنهم غرباء. كونهم غرباء “براني” هو ما قذف بهم في عالم التشرد. فمن أبناء لقباب من كانوا أكثر عوزا وأكثر هبلا وحمقا ولم يعيشوا التشرد. فالعلاقات الأسرية والبنيات الاجتماعية التي كانت تطبع المجتمعات التقليدية والقبلية كمجتمع لقباب لم تكن لترضى التشرد لأبنائها. للتشرد بعد اجتماعي وثقافي عميق يحدده الانتماء والقرب من الجماعة، أليس المشرد من فقد انتمائه لسبب من الأسباب وتقطعت به الأوصال؟

ألم تكن علاقات الإنتاج في المجتمعات القبلية التقليدية سدا واقيا من آفة التشرد؟ كأمزال وأمحارص وغيرهما من العلاقات. حيث يحتمي الغريب الوافد في أحضان القبيلة تزوجه وتضمن له قوته في مقابل ما يقوم به من مهام… ألم تكن القبيلة منفتحة بحيث تستوعب الغريب وتحتضنه؟

“إست الموي”

الإعداد لحفل “الختان” أو “الزفاف” مناسبتان تفرضان حضور “إست الموي”. آنذاك لم يكن لمموني الحفلات ولا “لتريتورات” وجود فكانت نساء الأسرة المحتفلة هن من يقمن بإعداد كل لوازم الحفل من مؤن: دقيق لإعداد الخبز، كسكس… وكل المواعين اللازمة للحفل بحيث تستنفر الجارات ويحضرن مواعينهن بعد أن يضعن عليها علامات لكي يسهل استرجاعها ولا تختلط بمواعين غير مواعينهن. قد يستغرق الإعداد أسبوعا أو أكثر تتعاون الجارات والقريبات في الإعداد للحفل بمرافقة نغمات وأناشيد فرقة “خالتي عيشة” سأحاول ترجمة الأفكار رغم عسر المهمة:

-

أتطفي ناللوز مشيلا خف اوسكلو اويدا / أفوسينو إغزيف أدارينو إيزول أويدا.

-

(يا لحلاوة اللوز على غصن الشجرة أويدا/ يدي طويلة ورجلي قصيرة أويدا)

-

مايد ايسيير ونا اوريحميل أويدا / الروح آيد إعزان أوراسيلي يوفوس أويدا..

-

(ماذا بيد من يكرهني أويدا / روحي أعز ما أملك لايملك لها قدرة أويدا)

-

ايايت اغرمان اسرتنايم والو/ توتايي عيشة سنكابوس تبي يولينو

-

(يا أهل الدوار ألم تشاهدوا شيء/ أصابتني عيشة برمية في قلبي)

ثقافية

ثقافية