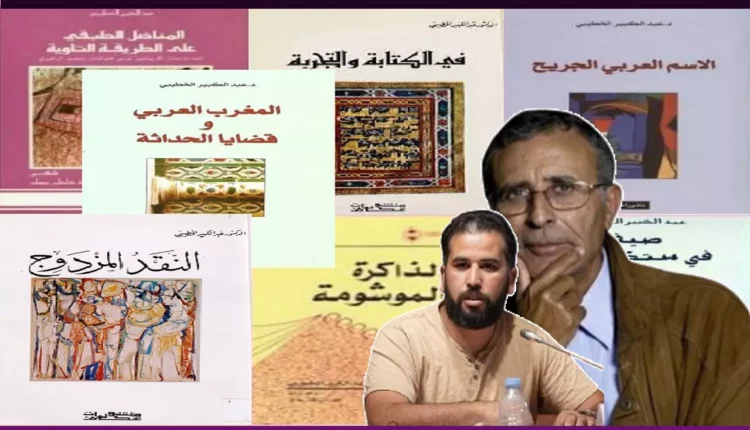

في مشرحة عبد الكريم الخطيبي: الكتابة بوصفها تمزيقاً للوجود وانتصاراً للهامش

-

عزالدين بوركة

يقول عنه رولان بارت: “إنني والخطيبي نهتم بأشياء واحدة، بالصورة، الأدلة، الآثار، الحروف، العلامات. وفي الوقت نفسه يعلمني الخطيبي جديدا، يخلخل معرفتي، لأنه يغير مكان هذه الأشكال، كما أراها، يأخذني بعيدا عن ذاتي، إلى أرضه هو، في حين أحس كأني الطرف الأقصى من نفسي”. هكذا تحدث صاحب “الدرجة الصفر للكتابة” عن العالم السوسيولوجي عبد الكبير الخطيبي والباحث الجمالي المغربي الذي اهتم بالحفر عميقا في حقول وميادين فكرية وإنسانية وسيميائية وجمالية متعددة..

ثقافية

ثقافية