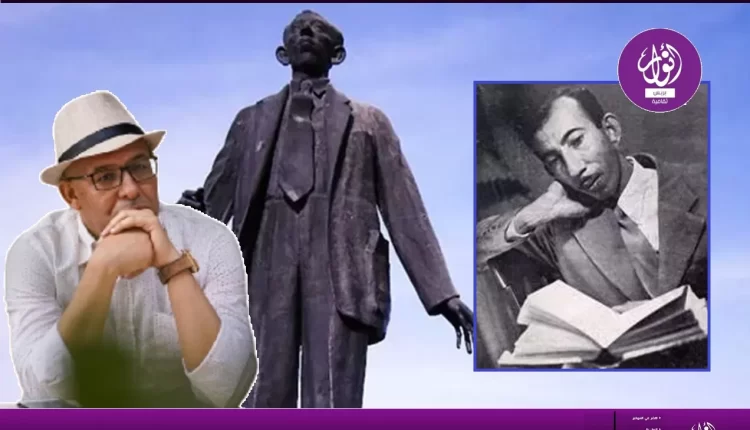

بَدْرُ شَاكِرُ اَلسَّيَّابُ شِعْرِيَةُ الْمُخَالَفَةِ

-

صالح لبريني (°)

مِهَادٌ أَوَّلِيٌّ:

لاجدال في كون القصيدة العربية اجترحت لنفسها، عبْر مراحل عمرها الإبداعي ومازالت، أشكالا وأساليب في القول والتعبير منذ الجاهلية إلى اليوم، بها وفيها يصوغ الشعراء رؤاهم للعالَم، ويعبّرون عن هواجسهم وتوترهم ورغبتهم في معانقة البهي والجميل، ولعل ماهو قائم في المنجز الشعري العربي يبرز زعمنا هذا، لتأتي قصيدة التفعيلة، التي اتخذت منحى آخر يتمثل في تكسير بنية القصيدة العمودية بابتداع نظام السطر الشعري، ليكون القالب الذي سيحتوي هذه الرؤى والهواجس والتصورات..

ومن رواد الشعر التفعيلي نشير إلى الشاعر العراقي بدر شاكر السياب الذي يعدّ من الأوائل الذين حطموا عمود الشعر، وذلك بعد تجربة الكتابة العمودية، خالقا منجزا شعريا يتميّز بالخلْق والإبداع، والجنوع إلى شعرية ترتضي الخروج عن الأعراف والتقاليد الشعرية المتداولة، صائغا وجهات نظره تجاه الكتابة الإبداعية، مستثمرا معرفته الشعرية والثقافية لنسج نص مختلف.

ثقافية

ثقافية