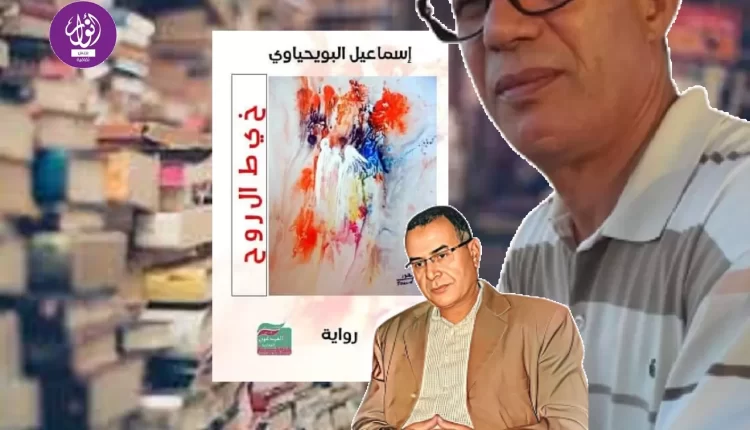

قراءة في تشكيل العلاقات الإنسانية المتحولة في رواية “خ ي ط ا ل ر و ح” لإسماعيل البويحياوي

-

عبد الرحيم التدلاوي (°)

الألوان، والروائح، والأطعمة والأشربة، والحجاج، والرحلة) إن تحليل الألوان، الأطعمة والأشربة، والعلاقات الإنسانية والحجاج، والرحلة، يقودنا إلى فهم التباين بين حياة البادية والمدينة، وكيفية تشكيل هذه العناصر لوعي السارد ورؤيته للعالم، هذه العناصر لا تُظهر فقط الفروقات الثقافية بين البيئتين، بل تعكس أيضاً الصراع الداخلي للسارد بين انتمائه إلى جذوره البدوية ومحاولته التكيف مع تعقيدات الحياة المدنية).

ثقافية

ثقافية