-

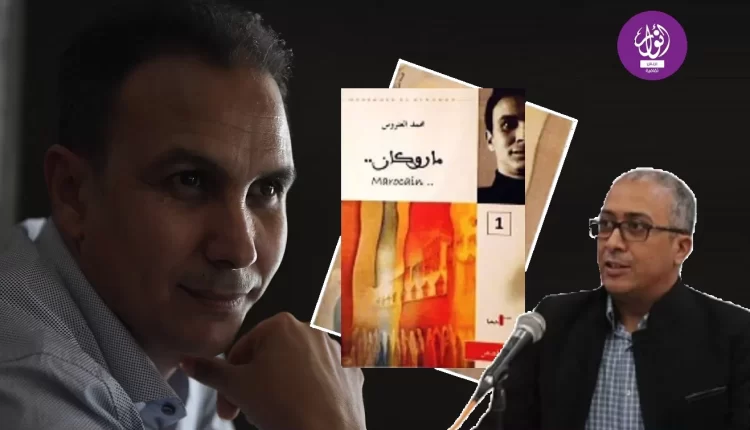

الحسين والمداني (حسام الدين نوالي) (*)

1- الدهشة والاختلاف

كل نص هو مجموع الإجابات المفترضة عن أسئلة ما، الأسئلة التي يشتغل الكاتب عليها دلالياً وجمالياً في الآن نفسه، وهذا الافتراض يستلزم وجود تراكم وترتيب وحركة إلى الأمام، أي أن النص يستند إلى سلم تؤثثه درجات هي بنيات صغرى، وهي في الآن نفسه إجابات أولية مرتبة وفق رؤية خاصة ورسالة جمالية بالأساس لتبني هرماً يشتعل في نهايته السؤال الأكبر الذي أسس عليه الكاتب اشتغاله أصلا.

ثقافية

ثقافية